1978年1月下旬,陕西省宝鸡市宝鸡县(现宝鸡市陈仓区)杨家沟公社太公庙大队社员在村中取土时,于一个窖穴内发现铜器。村民们保护了现场并逐级上报。经发掘清理,在距地表3米深的窖穴中,专家们发现了一字排开的5件铜钟和围绕铜钟半圆状排列的3件铜镈。

经确认,这8件青铜打击乐器均保存完好,且在器身上有铭文发现。其中,3件秦公镈除大小各异外,形制、纹饰、铭文完全相同。经过对铭文内容的识别,专家确认这批青铜乐器的主人为春秋时期的一位秦国国君。

↑秦公镈(一号镈)正面。秦公镈现藏于宝鸡青铜器博物院。三件镈中最大的一件通高75.1厘米,镈身高53厘米,重62.5公斤。镈身由钮、舞、扉棱、钲、枚、鼓等部件构成,造型雄伟,工艺精美。

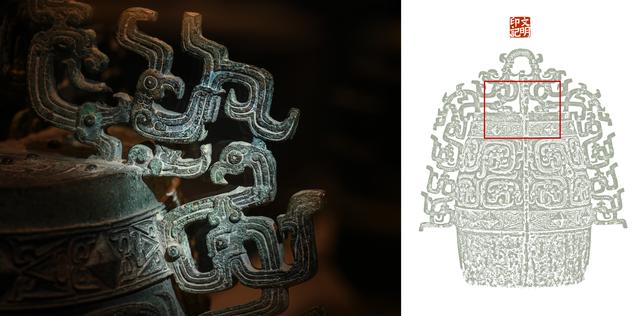

↑左图:秦公镈(一号镈)“钮”部特写;右图:左图画面在镈身位置示意图(红框内)。

↑左图:秦公镈(一号镈)“扉棱”上龙纹与凤鸟纹装饰局部;右图:左图画面在镈身位置示意图(红框内)。

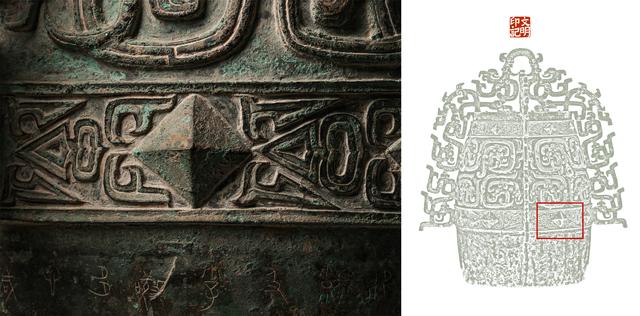

↑左图:秦公镈(一号镈)“钲”部装饰条带局部和突出的菱形“枚”特写;右图:左图画面在镈身位置示意图(红框内)。

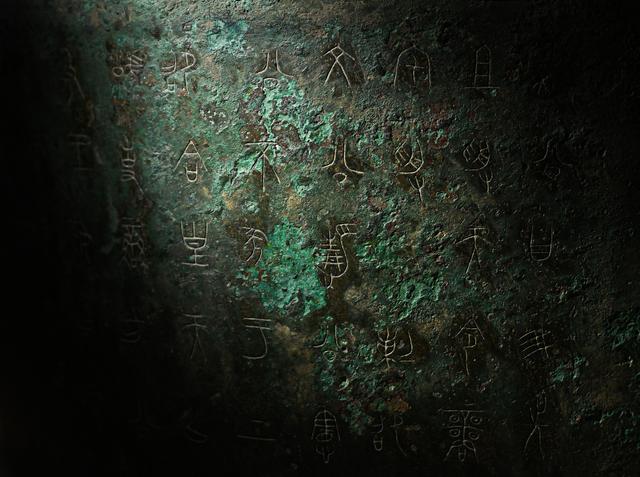

↑左图:秦公镈(一号镈)“鼓”部刻铭局部;右图:左图画面在镈身位置示意图(红框内)。秦公镈的鼓部齐平,中起四道扉棱。侧旁的两道扉棱造型是九条蟠曲的飞龙,前后两道则是五条飞龙和一只凤鸟。舞部各有一龙一凤,背对背,向后回首,形象生动。镈身上下各有一条带状花纹,由变形的蝉纹与窃曲纹组成,栩栩如生、飘逸生动。

镈为大型单个打击乐器,盛行于春秋战国时期,在贵族祭祀或宴飨时,与编钟、编磬相和使用,是用以指挥乐队的节奏性乐器。

↑秦公镈(一号镈)“扉棱”上的龙纹特写。

↑秦公镈(一号镈)“钲”部龙纹局部。

↑秦公镈(一号镈)“钲”部龙纹特写。

↑秦公镈(一号镈)“舞”部龙纹特写。比起精美的造型,更令人欣喜的是秦公镈器身上135字的铭文。

铭文字画纤细,起笔重落笔轻,落笔处浅细而尖锐,是大篆向小篆的过渡性文字,具有极高的书法艺术价值,在整个汉字艺术的演变过程中起到了承上启下的作用,也是学习金文书法的上佳范本。

↑秦公镈(一号镈)“鼓”部铭文局部。经过解读,铭文大意为:我先祖襄公受天命被授以宅,被授以国,得到了土地和臣民。功业昭著的文公、静公、宪公不敢怠慢,勤奋做事,沒有辜负上天和先祖的期望,光明显赫,并小心谨慎地处理与周围部族、方国的关系。

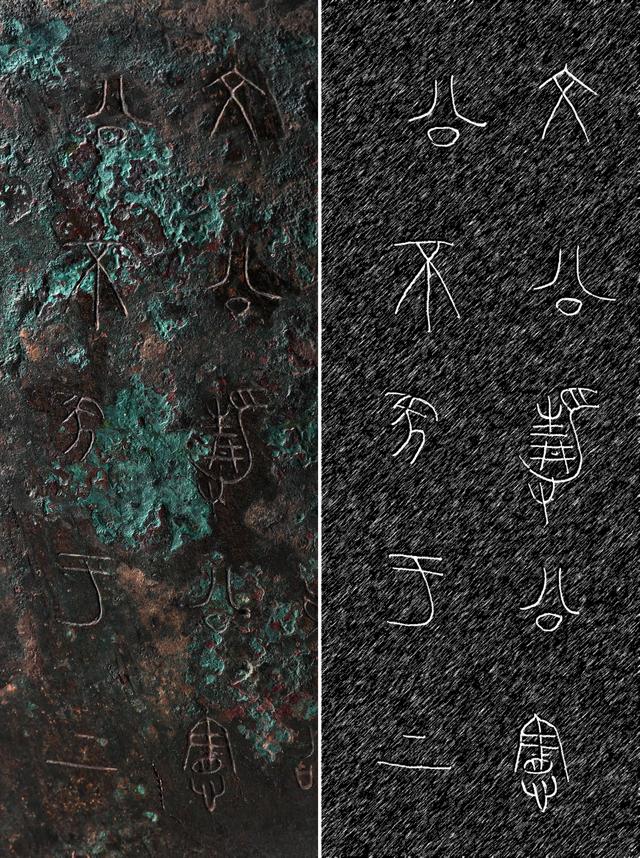

↑左图:秦公镈(一号镈)铭文中“文公 静公 宪公 不㒸(坠)于上”的刻铭特写;右图:左图刻铭的复原图。经过专家的考证,铭文中的“我”就是秦武公。秦武公这位少年君王在秦国发展的关键时期,铲除权臣,开疆拓土,设立县治,确立了秦国发展的基本格局和正确方向,为秦国的崛起和兴盛做出卓越贡献,也为秦始皇统一六国并推行郡县制奠定了基础。

文中提到了秦襄公、秦文公、秦静公、秦宪公四代世系及业绩,着重讲述了秦襄公被赏宅受国之事,还记述时任秦公朝夕虔祀祖先,纳聚贤才,励精图治,勤于治国的心迹,可以订补史书对秦国历史记载的错误和不足,是已发现春秋时期秦国铜器中最重要的一批,极具史料价值。

↑秦公镈(一号镈)铭文“或(国)”字(左上)。

↑观众在陕西历史博物馆参观秦公镈(左)、秦公钟(2020年1月10日摄)。

↑在福建博物院,观众在观赏宝鸡青铜器博物院藏的秦公镈(2022年5月12日摄)。据宝鸡青铜器博物院院长宁亚莹介绍,秦公镈是秦人开拓精神的缩影,上面的铭文既是对秦人祖先功勋的彰显,也是秦武公自己发奋图强的决心。它的重见天日,让史书里关于秦人开拓精神的记载立体丰富了起来。

“后人透过器物以及上面的铭文,就能感受到秦人的雄心壮志。而这种精神力量也被一代代秦人传承下去,终于在秦始皇时期,成就了一统华夏的千秋伟业。”宁亚莹说。

更多资讯,下载群众新闻